通勤や在宅勤務が睡眠や日中の生産性に与える影響は?

株式会社ブレインスリープは、日本睡眠学会で1万人規模の睡眠データをもとにした調査結果を発表。通勤時間や通勤手段、在宅勤務の頻度が、睡眠の「質」や「日中の生産性」にどのような影響を与えるかを分析しました。

長時間の通勤は睡眠時間の減少や眠気の増加につながる一方、電車通勤では睡眠の質が良好で生産性も高い傾向が。働き方が多様化する今、より良い睡眠環境づくりが、日々のパフォーマンス向上の鍵になるかもしれません。

概要

<発表概要>

セッション名:一般演題 口演7「睡眠健康1」

日時:2025年6月28日(土)10:20~11:10

会場:F会場

演題名:『通勤や在宅勤務が睡眠と生産性に与える影響:有職者10,000人を対象とした大規模調査』

<調査概要>

調査手法:調査パネルを対象としたオンライン調査

調査対象地域:全国

対象者条件:20~60代男女

サンプル数:n=10,000ss(居住地、年齢、性別に基づいて層別に抽出)

調査実施期間:2025年1月

解析方法:睡眠時間、睡眠の質スコア※1、日中の眠気スコア※2、生産性スコア※3、通勤時間、通勤手段、在宅回数を解析対象としました。

※1 睡眠の質を評価する質問票(最大21点。点数が高いほど睡眠の質は悪い)

※2 日中の眠気を評価する質問票(最大24点。点数が高いほど日中の眠気が強い)

※3 日中の生産性を評価する最大スコア100点の質問票(スコアが高いほど日中の生産性が高い)

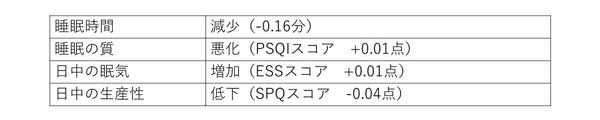

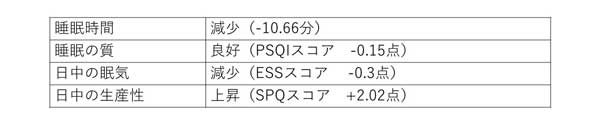

結果① 通勤時間が睡眠や日中の生産性に与える影響

往復の通勤時間が1分増えるごとに下記の影響が統計的に有意にみられました※4。

これまでも通勤時間と睡眠時間の関連は指摘されていましたが、本調査では睡眠の「量」だけではなく、「質」や日中のコンディションにも影響することが示されました。日本はOECD加盟国の中でも通勤時間が長いとされており※5、長時間通勤が日本人の睡眠課題や生産性の低下につながっている可能性が示唆されます。この研究結果によって通勤時間が与える様々な影響が可視化されました。

※4 重回帰分析により、有意差のあった項目のみを抜粋(p<0.05)

結果② 通勤手段が睡眠や日中の生産性に与える影響

電車やバスで通勤する人は、他の手段(車、自転車、徒歩など)で通勤する人と比較して、下記の影響が統計的に有意にみられました。

電車やバスで通勤する人は睡眠時間が短いものの、睡眠の質が良く、日中の眠気が低く、生産性が高いことがわかりました。これは、通勤中に電車やバス内で仮眠を取ることで、実際の「可処分睡眠時間※6」が確保されている可能性や、就寝時間が短くても睡眠の質が高いため、日中のパフォーマンスに好影響をもたらしている可能性が考えられます。国勢調査の結果から日本全体では車で通勤する人が4割を超えますが※7、OECDのデータから首都圏では電車やバスなどで通勤する人が約4割と最も多いと報告されています※8。この研究結果より通勤時間だけでなく通勤手段も睡眠や日中の生産性に影響を与えることがわかりました。

※6 1日の総時間 −(仕事・通勤・家事・育児などの活動時間)−(自由時間や余暇時間)で実際に睡眠にあてられる時間

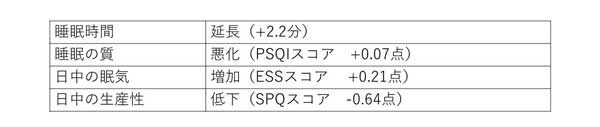

結果③ 在宅勤務の頻度が睡眠や日中の生産性に与える影響

週の在宅勤務回数が1日増えるごとに下記の影響が統計的に有意にみられました。

在宅勤務回数が多いと睡眠時間は長いものの、睡眠の質は悪く、日中の眠気が高くて生産性が低いことがわかりました。これはオフィス勤務と比較して通勤がないため睡眠時間が確保できているが、時間のメリハリがつきにくく、結果として睡眠の質が悪化してしまい、働き方としてはパフォーマンスが低いことを示唆しています。コロナ禍で調査した睡眠偏差値®調査2021※9の結果でも、週に1~2回の在宅勤務などの変則的な働き方では睡眠の質が低いことが報告されています。今回の研究結果でも、週の中で異なる働き方をすると睡眠の質が悪化する可能性が示唆されました。

■日本睡眠学会第49回定期学術集会 概要

会期 :2025年6月28日(土)~6月29日(日)

会場 :広島大学 霞キャンパス

テーマ :「総合科学としての睡眠学」

会長 :広島大学大学院人間社会科学研究科 林 光緒

情報提供:株式会社ブレインスリープ

この記事が気に入ったら「いいね!」しよう

最新記事をお届けします